Strategien & Studien

Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland bietet viele Chancen - und stellt uns vor viele Herausforderungen. Mit den richtigen Schritten können wir schon in wenigen Jahren das große CO2-Einsparungspotenzial von grünem Wasserstoff nutzen. Grundlage für die Planung sind zentrale Studien und Strategiepapiere, die wir hier in einer Übersicht zur Verfügung stellen.

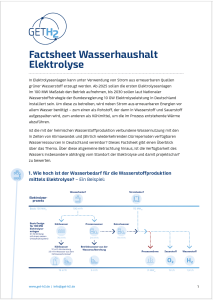

In Elektrolyseanlagen kann aus Wasser und erneuerbarem Strom grüner Wasserstoff erzeugt werden. Eine zentrale Säule für den kommenden Wasserstoffmarkt. Aber wie viel Wasser wird dafür benötigt? 10 GW Elektrolysekapazität sollen laut Nationaler Wasserstoffstrategie bis 2030 aufgebaut werden. Ist das angesichts fast jährlich wiederkehrender Dürreperioden umsetzbar?

In Elektrolyseanlagen kann aus Wasser und erneuerbarem Strom grüner Wasserstoff erzeugt werden. Eine zentrale Säule für den kommenden Wasserstoffmarkt. Aber wie viel Wasser wird dafür benötigt? 10 GW Elektrolysekapazität sollen laut Nationaler Wasserstoffstrategie bis 2030 aufgebaut werden. Ist das angesichts fast jährlich wiederkehrender Dürreperioden umsetzbar?

GET H2 hat den Elektrolyseprozess genau betrachtet und in einem Factsheet die zentralen Fragen beantwortet. Grundlegend sind die vorhandenen Wasserkapazitäten sowohl für das verbrauchte als auch das gebrauchte und wieder zurückgeführte Wasser ausreichend. Für jede Elektrolyseanlage muss jedoch eine Bewertung im Einzelfall getroffen werden. Die Genehmigung der Entnahme von Wasser für Anlagen zur Energieerzeugung ist gesetzlich klar geregelt.

Das Factsheet steht als PDF hier zum Download zur Verfügung.

Welchen Reinheitsgrad hat Wasserstoff, der in einer Elektrolyse erzeugt wird? Wie verändert er sich durch den Transport in Pipelines und die Einlagerung in Kavernenspeichern? Wichtige Fragen für die Anwender, denn Stahlwerk, Tankstelle, Chemiepark und andere unterschiedliche Nutzer von Wasserstoff benötigen unterschiedliche Reinheitsgrade. In einer Studie im Auftrag von GET H2 und dem Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sind Frontier Economics und DBI Gut diesen Fragen nachgegangen. Die Anfang 2024 veröffentlichte Untersuchung setzt auf der Vorgängerstudie „H2-Rein“ auf, in der die Qualitätsbedarfe der Anwendungsbereiche von Wasserstoff untersucht wurden.

Welchen Reinheitsgrad hat Wasserstoff, der in einer Elektrolyse erzeugt wird? Wie verändert er sich durch den Transport in Pipelines und die Einlagerung in Kavernenspeichern? Wichtige Fragen für die Anwender, denn Stahlwerk, Tankstelle, Chemiepark und andere unterschiedliche Nutzer von Wasserstoff benötigen unterschiedliche Reinheitsgrade. In einer Studie im Auftrag von GET H2 und dem Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sind Frontier Economics und DBI Gut diesen Fragen nachgegangen. Die Anfang 2024 veröffentlichte Untersuchung setzt auf der Vorgängerstudie „H2-Rein“ auf, in der die Qualitätsbedarfe der Anwendungsbereiche von Wasserstoff untersucht wurden.

Die Ergebnisse der Studie „Interviewbasierte Analyse aktueller Entwicklungen zur Wasserstoffqualität“ zeigen, dass Erzeugungsart, Transport und Speicherung einen nennenswerten Unterschied bei der Reinheit und damit der Qualitätsstufe von Wasserstoff machen können. So wird bei in einer Elektrolyse erzeugtem Wasserstoff von einem höheren Reinheitsgrad ausgegangen als wenn er in Form des Wasserstoffderivates Ammoniak importiert wird. Auch bei dem Transport kann es einen Unterschied ausmachen, ob eine umgestellte Bestandsleitung oder eine neu errichtete Leitung verwendet wird. Bei der Speicherung in bestehenden Kavernenspeichern ist ebenfalls mit einer Veränderung der Reinheit zu rechnen.

Alle durch die verschiedenen Wege eingetragenen Verunreinigungen lassen sich grundsätzlich durch eine Aufreinigung wieder aus dem Wasserstoff entfernen, so die Autoren der Studie. Das ist jedoch ein maßgeblicher Kostenfaktor und von weiteren Parametern wie z.B. Flächenverfügbarkeiten oder Genehmigungsnotwendigkeiten abhängig. Ob diese Aufreinigung daher vor der Einspeisung in das Netz oder vor der Ausspeisung individuell durch den Abnehmer stattfindet, ist Bestandteil der weiteren Planung der Wasserstoffinfrastruktur.

Die gesamte Studie steht hier zum Download als PDF zur Verfügung.

Die Summary gibt es hier zum Download als PDF.

Die Bundesregierung hat Ende Juli 2023 die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS 2023) vorgelegt. Die erste NWS aus dem Jahr 2020 wird darin in vielen Belangen deutlich erweitert und konkretisiert, in einigen Punkten fehlt es aber an konkreten Maßnahmen und langfristigen Perspektiven. In einem Whitepaper haben die GET H2 Partner einen ganzheitlichen Blick auf die NWS 2023 geworfen und sie mit Blick auf die Voraussetzungen analysiert, an denen sich die erfolgreiche Umsetzung der maßgeblichen Wasserstoffprojekte und damit des Wasserstoffhochlaufs entscheidet.

In dem Whitepaper wird die gesamte Wertschöpfungskette des Wasserstoffs betrachtet und mit konkreten Lösungsvorschlägen kommentiert. In den Bereichen Erzeugung und Import, Transport und Speicherung sowie Nachfrage ist eine Perspektive über das Jahr 2030 hinaus notwendig, um die Planungen frühzeitig anzugehen und langfristig die erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Der Bedarf an Wasserstoff und der Wettbewerb im wachsenden internationalen Markt nehmen kontinuierlich zu, wie der Inflation Reduction Act der USA deutlich gezeigt hat. Um hier Schritt zu halten, müssen die Erzeugung von Wasserstoff, der Aufbau der Infrastruktur und eine wirtschaftliche Anwendung nachhaltig durch Fördermaßnahmen abgesichert werden, so ein Kernpunkt des Whitepapers.

Positiv bewerten die GET H2 Partner die Ankündigungen, in der Hochlaufphase fast alle Arten klimafreundlich erzeugten Wasserstoffs zu berücksichtigen, die heimische Elektrolyseleistung auf 10 GW bis 2030 zu verdoppeln, eine umfassende Importstrategie für Wasserstoff noch 2023 zu erstellen und ein Speicherkonzept sowie eine Konzept zur Schaffung grüner Leitmärkte vorzulegen. Die parallel angelaufene Planung eines umfassenden Wasserstoff-Kernnetzes durch die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber sei zudem ein wichtiger Schritt zur Lösung des Henne-Ei-Problems der Wasserstoffwirtschaft. Jetzt kommt es darauf an, die in der NWS 2023 angekündigten Konzepte und Maßnahmen zeitnah folgen zu lassen, um die langen Vorlaufzeiten bei den Projekten zu berücksichtigen.

Das gesamte Whitepaper steht hier zum Download als PDF zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat Ende Juli 2023 die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS 2023) vorgelegt. Die erste NWS aus dem Jahr 2020 wird darin in vielen Belangen deutlich erweitert und konkretisiert, in einigen Punkten fehlt es aber an konkreten Maßnahmen und langfristigen Perspektiven. In einem Whitepaper haben die GET H2 Partner einen ganzheitlichen Blick auf die NWS 2023 geworfen und sie mit Blick auf die Voraussetzungen analysiert, an denen sich die erfolgreiche Umsetzung der maßgeblichen Wasserstoffprojekte und damit des Wasserstoffhochlaufs entscheidet.

In dem Whitepaper wird die gesamte Wertschöpfungskette des Wasserstoffs betrachtet und mit konkreten Lösungsvorschlägen kommentiert. In den Bereichen Erzeugung und Import, Transport und Speicherung sowie Nachfrage ist eine Perspektive über das Jahr 2030 hinaus notwendig, um die Planungen frühzeitig anzugehen und langfristig die erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Der Bedarf an Wasserstoff und der Wettbewerb im wachsenden internationalen Markt nehmen kontinuierlich zu, wie der Inflation Reduction Act der USA deutlich gezeigt hat. Um hier Schritt zu halten, müssen die Erzeugung von Wasserstoff, der Aufbau der Infrastruktur und eine wirtschaftliche Anwendung nachhaltig durch Fördermaßnahmen abgesichert werden, so ein Kernpunkt des Whitepapers.

Positiv bewerten die GET H2 Partner die Ankündigungen, in der Hochlaufphase fast alle Arten klimafreundlich erzeugten Wasserstoffs zu berücksichtigen, die heimische Elektrolyseleistung auf 10 GW bis 2030 zu verdoppeln, eine umfassende Importstrategie für Wasserstoff noch 2023 zu erstellen und ein Speicherkonzept sowie eine Konzept zur Schaffung grüner Leitmärkte vorzulegen. Die parallel angelaufene Planung eines umfassenden Wasserstoff-Kernnetzes durch die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber sei zudem ein wichtiger Schritt zur Lösung des Henne-Ei-Problems der Wasserstoffwirtschaft. Jetzt kommt es darauf an, die in der NWS 2023 angekündigten Konzepte und Maßnahmen zeitnah folgen zu lassen, um die langen Vorlaufzeiten bei den Projekten zu berücksichtigen.

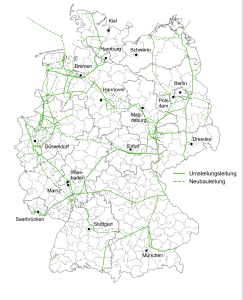

Das gesamte Whitepaper steht hier zum Download als PDF zur Verfügung.  Bis 2032 soll in Deutschland sukzessive ein 9.700 Kilometer langes Kernnetz für Wasserstoff entstehen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz haben die im FNB Gas organisieren deutschen Fernleitungsnetzbetreiber eine Infrastruktur entworfen, mit der die maßgeblichen Erzeuger und Importrouten mit großen industriellen Wasserstoffnutzern, Kraftwerken und Kavernenspeichern verbunden werden. Das Netz wird zu rund 60% aus bestehenden Leitungen aufgebaut werden, die auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden. Wenn es vollständig ausgebaut ist, wird das Netz über Einspeisekapazitäten von 100 GW und Ausspeisekapazitäten von 87 GW verfügen.

Bis 2032 soll in Deutschland sukzessive ein 9.700 Kilometer langes Kernnetz für Wasserstoff entstehen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz haben die im FNB Gas organisieren deutschen Fernleitungsnetzbetreiber eine Infrastruktur entworfen, mit der die maßgeblichen Erzeuger und Importrouten mit großen industriellen Wasserstoffnutzern, Kraftwerken und Kavernenspeichern verbunden werden. Das Netz wird zu rund 60% aus bestehenden Leitungen aufgebaut werden, die auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden. Wenn es vollständig ausgebaut ist, wird das Netz über Einspeisekapazitäten von 100 GW und Ausspeisekapazitäten von 87 GW verfügen.

Weitere Informationen über das Kernnetz und den weiteren Planungsprozess gibt es auf der Website des FNB Gas e.V.

Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Der Reinheitsgrad spielt eine entscheidende Rolle für die Anwendung des klimafreundlichen Energieträgers. Wer braucht welchen Reinheitsgrad in welcher Menge? Das haben DBI GUT und Frontier Economics jetzt in der Kurzstudie „H2-Rein - Wasserstoffqualität in einem gesamtdeutschen Wasserstoffnetz“ im Auftrag der Initiative GET H2 und des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) untersucht.

Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Der Reinheitsgrad spielt eine entscheidende Rolle für die Anwendung des klimafreundlichen Energieträgers. Wer braucht welchen Reinheitsgrad in welcher Menge? Das haben DBI GUT und Frontier Economics jetzt in der Kurzstudie „H2-Rein - Wasserstoffqualität in einem gesamtdeutschen Wasserstoffnetz“ im Auftrag der Initiative GET H2 und des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) untersucht.

Auf Basis einer Metaanalyse existierender Wasserstoffstudien wurde für verschiedene Anwendungssektoren ein Mengengerüst für das Jahr 2045 definiert. Dabei wurde deutlich, dass neben den thermischen Anwendungsbereichen und der Nutzung in Brennstoffzellen auch ein signifikanter Bedarf an Wasserstoff besteht, der als Rohstoff in Produktionsprozessen in der chemischen Industrie, in Raffinerien und für PtX-Produkte eingesetzt wird. In der Studie wird zudem beschrieben, welche Auswirkungen der Transport von Wasserstoff in umgestellten Erdgasleitungen sowie die Speicherung in Salzkavernen auf die Qualität haben kann. Mit diesen Erkenntnissen gibt die Studie wichtige Hinweise, welche offenen Fragen zum Thema Wasserstoffqualität noch zu klären sind.

Die Wasserstoffinfrastruktur ist eine der zentralen Säulen der integrierten Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa. Der schnelle, zielgerichtete Aufbau eines reinen Wasserstoffnetzes, das die Versorgung mit dem klimafreundlichen Energieträger sicherstellt, ist das Ziel der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber. In seinem Wasserstoffbericht hat der FNB Gas jetzt zwölf Empfehlungen für einen integrierten Prozess der Netzentwicklungsplanung für Erdgas und Wasserstoff veröffentlicht und sie mit der Forderung verknüpft, die integrierte Netzplanung gesetzlich zu verankern. Mitgewirkt an dem Bericht haben der DVGW, der BDEW, der VKU und H2vorOrt.

Die Wasserstoffinfrastruktur ist eine der zentralen Säulen der integrierten Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa. Der schnelle, zielgerichtete Aufbau eines reinen Wasserstoffnetzes, das die Versorgung mit dem klimafreundlichen Energieträger sicherstellt, ist das Ziel der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber. In seinem Wasserstoffbericht hat der FNB Gas jetzt zwölf Empfehlungen für einen integrierten Prozess der Netzentwicklungsplanung für Erdgas und Wasserstoff veröffentlicht und sie mit der Forderung verknüpft, die integrierte Netzplanung gesetzlich zu verankern. Mitgewirkt an dem Bericht haben der DVGW, der BDEW, der VKU und H2vorOrt.

Der Wasserstoffbericht des FNB Gas steht hier zum Download bereit.

Eine zukunftsfähige Wasserstoffwirtschaft muss vom Start weg europäisch gedacht werden. Das sehr gut ausgebaute europäische Fernleitungsnetz als zentraler Transportweg ist hierfür eine wichtige Grundlage. 23 Gas-Fernleitungsnetzbetreiber haben im April 2021 mit der Erweiterung des 2020 erstmals entworfenen European Hydrogen Backbone die Vision eines europaweiten Wasserstoff-Fernleitungsnetzes ausgebaut. Aufgezeichnet wurde ein Netz, das sich bis zum Jahr 2040 über jetzt rund 40.000 Kilometer von Finnland bis nach Spanien und von Griechenland bis nach Großbritannien erstreckt. Betrachtet wurden für das Konzept 21 europäische Länder.

Eine zukunftsfähige Wasserstoffwirtschaft muss vom Start weg europäisch gedacht werden. Das sehr gut ausgebaute europäische Fernleitungsnetz als zentraler Transportweg ist hierfür eine wichtige Grundlage. 23 Gas-Fernleitungsnetzbetreiber haben im April 2021 mit der Erweiterung des 2020 erstmals entworfenen European Hydrogen Backbone die Vision eines europaweiten Wasserstoff-Fernleitungsnetzes ausgebaut. Aufgezeichnet wurde ein Netz, das sich bis zum Jahr 2040 über jetzt rund 40.000 Kilometer von Finnland bis nach Spanien und von Griechenland bis nach Großbritannien erstreckt. Betrachtet wurden für das Konzept 21 europäische Länder.

Das Paper Extended European Hydrogen Backbone steht hier zum Download bereit.

“Wasserstoffinfrastruktur – tragende Säule der Energiewende” – unter diesem Titel haben die GET H2 Partner Siemens Energy, Gascade und Nowega ein Whitepaper veröffentlicht. Die Publikation betrachtet die Umstellung von Ferngasnetzen auf Wasserstoff in der Praxis und liefert damit wichtige Informationen zu dem von der Politik geplanten Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland.

“Wasserstoffinfrastruktur – tragende Säule der Energiewende” – unter diesem Titel haben die GET H2 Partner Siemens Energy, Gascade und Nowega ein Whitepaper veröffentlicht. Die Publikation betrachtet die Umstellung von Ferngasnetzen auf Wasserstoff in der Praxis und liefert damit wichtige Informationen zu dem von der Politik geplanten Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland.

Die Umstellung eines Teils des bestehenden Fernleitungsnetzes für Erdgas für den Transport von Wasserstoff ist Bestandteil der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Für das Whitepaper haben die drei Unternehmen Detailfragen betrachtet, die die Umsetzbarkeit dieser Planung unterstreichen. Energiefluss und Pipelinekapazität werden dabei ebenso betrachtet wie Speicheroptionen und Praxisfälle für die Wasserstoffwirtschaft im Betrieb. Als Case wird zudem das Projekt GET H2 Nukleus betrachtet.

Das Whitepaper steht hier zum Download bereit.

Bis zum Jahr 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden. Große Mengen Wasserstoff werden nötig sein, um dieses Ziel zu erreichen. An geeigneten Standorten zur großindustriellen Produktion von grünem Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien mangelt es nicht. Ebenso wichtig ist aber die Frage, wie dieser Wasserstoff dahin transportiert werden kann, wo er gebraucht wird. Mit dem ersten Schritten zum Aufbau einer europäischen Wasserstoffinfrastruktur befasst sich die Studie "No regret Hydrogen" des Thinktanks Agora Energiewende.

Bis zum Jahr 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden. Große Mengen Wasserstoff werden nötig sein, um dieses Ziel zu erreichen. An geeigneten Standorten zur großindustriellen Produktion von grünem Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien mangelt es nicht. Ebenso wichtig ist aber die Frage, wie dieser Wasserstoff dahin transportiert werden kann, wo er gebraucht wird. Mit dem ersten Schritten zum Aufbau einer europäischen Wasserstoffinfrastruktur befasst sich die Studie "No regret Hydrogen" des Thinktanks Agora Energiewende.

Zentrale Ergebnisse: Grüner Wasserstoff wird insbesondere in nicht elektrifizierbarenm, industriellen Anwendungen zügig die wirtschaftlichste Option zur Dekarbonisierung sein. Der Aufbau des H2-Netzes sollte sich auf zentrale Korridore konzentrieren, die in jedem Fall ausgelastet sein werden. Dieses Netz wird kleiner als das heutige Erdgasnetz sein.

Die Studie steht hier zum Download zur Verfügung (PDF, Englisch).

Das A.T. Kearney Energy Transition Institute hat im Juni 2020 eine sehr detaillierte Untersuchung Wasserstoffanwendungen und ihrer Wirtschaftlichkeit vorgelegt. Die sorgfältige Bestandsaufnahme betrachtet die Rolle von Wasserstoff in der Energiewende, zentrale H2-Anwendungen, die H2-Wertschöpfungskette und Geschäftsmodelle weltweit. Gerade der internationale Blickwinkel ist ein wichtiger Indikator für den Stand und die Konkurrenzfähigkeit einer deutschen und europäischen Wasserstoffwirtschaft.

Das A.T. Kearney Energy Transition Institute hat im Juni 2020 eine sehr detaillierte Untersuchung Wasserstoffanwendungen und ihrer Wirtschaftlichkeit vorgelegt. Die sorgfältige Bestandsaufnahme betrachtet die Rolle von Wasserstoff in der Energiewende, zentrale H2-Anwendungen, die H2-Wertschöpfungskette und Geschäftsmodelle weltweit. Gerade der internationale Blickwinkel ist ein wichtiger Indikator für den Stand und die Konkurrenzfähigkeit einer deutschen und europäischen Wasserstoffwirtschaft.

Das umfangreiche Dokument steht hier zum Download bereit.

Am 10. Juni 2020 hat die Bundesregierung die lang erwartete Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. In dem Dokument werden viele der oben aufgelisteten Forderungen angesprochen und wichtige Grundlagen für die Schaffung einer zukunftsweisenden Wasserstoffwirtschaft in Deutschland gelegt. Wasserstoffstrategie zum Download als PDF.

Am 10. Juni 2020 hat die Bundesregierung die lang erwartete Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. In dem Dokument werden viele der oben aufgelisteten Forderungen angesprochen und wichtige Grundlagen für die Schaffung einer zukunftsweisenden Wasserstoffwirtschaft in Deutschland gelegt. Wasserstoffstrategie zum Download als PDF.

Nur geringe Anpassungen an der Kooperationsvereinbarung Gas (KoV Gas) sind notwendig, um Wasserstoff in die Gaswirtschaft zu integrieren. Das ergibt ein Gutachten des Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM), das die GET H2 Partner Gascade, Nowega, RWE Generation und Uniper in Auftrag gegeben haben.

Nur geringe Anpassungen an der Kooperationsvereinbarung Gas (KoV Gas) sind notwendig, um Wasserstoff in die Gaswirtschaft zu integrieren. Das ergibt ein Gutachten des Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM), das die GET H2 Partner Gascade, Nowega, RWE Generation und Uniper in Auftrag gegeben haben.

Die KoV Gas ist die Kooperationsvereinbarung zwischen den deutschen Betreibern von Gasversorgungsnetzen. Sie regelt die Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern, damit Transportkunden auch bei einem Transport über mehrere Netze nur jeweils einen Einspeise- und einen Ausspeisevertrag abschließen müssen. Bislang ist Wasserstoff darin nicht berücksichtigt. Im Anpassungszyklus der KoV Gas, der für Oktober 2022 ansteht, könne aber Wasserstoff mit einbezogen werden, sagt das Gutachten. Die vorgeschlagenen Anpassungen sind überwiegend redaktioneller Art und erfordern keine grundlegenden Neuregelungen.

Im Auftrag der Nowega hat das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) im Sommer 2019 eine rechtswissenschaftliche Studie für die Umsetzung eines ersten Teils einer bundesweiten, öffentlichen H2-Infrastruktur erstellt. Auslöser für die Studie waren die Einspeisebegehren für regeneratives H2, die ENERTRAG und RWE Generation SE an Nowega gestellt hatten. Grundlage der Einspeisebegehren ist das Konzept für das geplante Wasserstoffprojekt in Lingen.

Im Auftrag der Nowega hat das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) im Sommer 2019 eine rechtswissenschaftliche Studie für die Umsetzung eines ersten Teils einer bundesweiten, öffentlichen H2-Infrastruktur erstellt. Auslöser für die Studie waren die Einspeisebegehren für regeneratives H2, die ENERTRAG und RWE Generation SE an Nowega gestellt hatten. Grundlage der Einspeisebegehren ist das Konzept für das geplante Wasserstoffprojekt in Lingen.

Die Studie stellt erste Lösungsansätze vor, wie die aktuell bestehenden Hemmnisse überwunden werden können. So konkretisiert sie die oben erwähnte Forderung nach einer Berücksichtigung von H2 im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), in Verordnungen und im Gasmarktregelwerk sowie nach einer konsequenten Umsetzung der notwendigen Schritte.

Studie des IKEM zum Download (PDF)

In einem Interview mit dem Branchenmagazin energate erläutert IKEM-Geschäftsführer Simon Schäfer-Stradowsky weitere Aspekte der Studie.

Schwere LKW sind im Verkehrssektor eine der Anwendungen, in denen sich mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen rechnen können. In einem Working Paper hat das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) den Aufbau eines Tankstellennetzes bis 2050 skizziert. Rund 140 Wasserstoff-Tankstellen für schwere LKW - die sich von denen für PKW unterscheiden - würden entlang des Autobahnnetzes in Deutschland ausreichen, um den kompletten Bedarf zu decken.

Schwere LKW sind im Verkehrssektor eine der Anwendungen, in denen sich mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen rechnen können. In einem Working Paper hat das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) den Aufbau eines Tankstellennetzes bis 2050 skizziert. Rund 140 Wasserstoff-Tankstellen für schwere LKW - die sich von denen für PKW unterscheiden - würden entlang des Autobahnnetzes in Deutschland ausreichen, um den kompletten Bedarf zu decken.